El “Biológico”, tal como se lo denomina en La Plata, produce en la actualidad unos 40 millones de unidades de medicamentos, aunque tiene una capacidad instalada como para elevar esa cifra hasta los 200 millones . Es considerado un resorte fundamental en el entramado de instituciones dedicadas a la producción pública de medicamentos, e integra una red de laboratorios públicos habilitados por ANMAT que conforman el LIF de Santa Fe, el LEM de Rosario, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorios Puntanos de San Luis, PROFARSE de Río Negro, LEMP Nº 2 Buenos Aires, Laboratorios de Fin del Mundo Tierra del Fuego y Ecom Chaco.

De acuerdo al informe que firman Patricia Rivadulla y Daniel Godoy, “se desarrolló un intencionado y persistente proceso de abandono integral del Instituto y sus capacidades; se redujo considerablemente la inversión edilicia y tecnológica; se abandonaron los mantenimientos preventivos –ascensores, sistemas de aire, agua de calidad farmacéutica, áreas calificadas y generadores eléctricos necesarios para mantener las cadenas de frío–; no se previó el deterioro de las cañerías de gas que dejaron sin servicio a todo el sector productivo; las obras de planta iniciadas en la gestión anterior se detuvieron sin llegar a concluirlas; al no haber agua ni gas no se puede esterilizar ni generar agua destilada que es esencial en procesos biológicos y farmacéuticos; las máquinas de la planta de producción no fueron renovadas y varias fueron reparadas por el personal con arreglos momentáneos”.

“El Biológico es un laboratorio clave que está en situación de abandono y desfinanciamiento. Clave tanto por la capacidad de producir medicamentos esenciales para sostener el funcionamiento de programas sanitarios de la provincia como por el rol innovador y de líneas en las cuales históricamente se destacó. La reducción de su capacidad resolutiva es una pérdida para la soberanía y del modelo de desarrollo de la provincia y del país”, señaló Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación y titular de la Fundación Soberanía Sanitaria.

La decisión de abandonar el Biológico

En 2017 la gestión de María Eugenia Vidal decidió recortar sus funciones y le quitó la responsabilidad de fiscalizar los alimentos, una tarea que fue destinada al ministerio de Agroindustria. Así “se redujo la planta de personal y el trabajo específico del Instituto, pasando de casi 400 a 270 agentes en la actualidad. Con esa reconversión, se redujo la recaudación para el funcionamiento del mismo, ya que los aranceles de la inscripción de alimentos generaba una partida de alrededor de 12 millones de pesos conocida como Fondo Producido, que era de donde se lograba solventar gran parte los gastos del Instituto”, aseguraron los autores del paper.

En reemplazo de ese fondo, se creó una cuenta SAMO –un mecanismo con el que cuentan los hospitales públicos para facturar a las obras sociales y prepagas las prestaciones que brindan a sus afiliados–, “con la cual se intenta generar algún recurso para lo inmediato, pero las partidas presupuestarias fueron asignadas tardíamente y en tiempos administrativos que dificultaron su ejecución”.

“Cuando llegué al ‘Biológico’ en 2009 junto a Tirso Vázquez nos sentamos en tarros de vaselina vacíos, porque ni sillas había. Ahí dijimos ‘bueno, esto tiene que producir’, y produjo un volumen constante. Ver ahora que no lo mantienen y no se puede sostener me enloquece”, dijo en diálogo con este diario Rivadulla, quien hace días y por decisión de las autoridades del instituto, fue desplazada junto a Vázquez de su cargo por supuestas “incompatibilidades” en sus funciones.

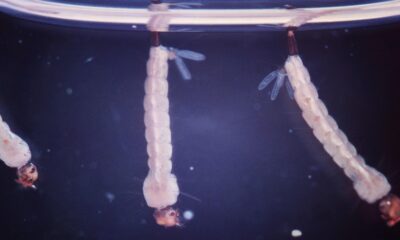

La farmacéutica había ingresado al “Biológico” en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, donde es docente en la cátedra de Farmacotecnia. Luego del diagnóstico inicial y de una obra de mejoramiento de la planta financiada por el entonces ministerio de Salud de la Nación, “hasta pudimos desarrollar la producción de productos huérfanos como el EDTA-Cálcico, que hicimos en conjunto con el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba”, recordó Rivadulla.

La producción que podría ser pero fue boicoteada

De acuerdo a la especialista Rivadulla, el potencial del instituto se recorta en el horizonte a través de procesos de asociatividad con otros laboratorios públicos. “El nivel máximo de producción fue entre 2014 y 2015, cuando en combinación con otro laboratorio de producción pública como el LIF de Santa Fe, produjimos glimenclamida –un antidiabético de uso oral– para que ellos se lo vendieran al programa REMEDIAR“, explicó Rivadulla.

La producción en el “Tomas Perón“ se achicó ostensiblemente, ya que las principales líneas tuvieron un 20 por ciento de reducción en el volumen producido en medicamentos para diabetes e hipertensión, al tiempo que el ajuste en la elaboración de vacunas como la antirrábica o la BCG han redundado en faltantes en los vacunatorios públicos.

“La producción de metformina fue parada por la falta de PVC para confeccionar los blisters, que acaba de entrar esta semana y alcanzará hasta fin de mes para proveer al programa de diabetes del ministerio”, confió una fuente del instituto.

Según Diego Torino, quien entre 2012 y 2015 se desempeñó como director de Patologías Prevalentes de la cartera sanitaria provincial, el “Biológico” producía la metformina destinada al Programa de Diabetes de Buenos Aires (PRODIABA), desde el cual “teníamos el seguimiento nominalizado de 110 mil ciudadanos y a les garantizábamos la provisión”.

“Llegábamos al tratamiento oportuno, desaparecieron los reclamos por este insumo, se ahorró significativamente ya que la producción se calculaba en un 10 por ciento del costo de la compra y se generó trabajo para los compañeros de sectores que estaban inactivos”, redondeó Torino.

A fines de julio, y en un golpe de efecto promocional que le trajo numerosas críticas, Vidal introdujo la problemática del cáncer en la campaña electoral al anunciar que el laboratorio comenzaría a producir medicamentos para atenuar el dolor causado por esa enfermedad. Sin embargo, para los autores del documento, “el marketing político que se hizo con la producción de tramadol es ficticio pues en realidad no garantiza la provisión de este medicamento a los hospitales, ya que solo se compró materia prima para el desarrollo y un lote piloto, con lo cual los hospitales no podrán tener este medicamento hasta la ejecución del presupuesto 2020”.

Junto al incremento de precios de los medicamentos de más del 100 por ciento en un año, según la última medición del INDEC, se produjo “una reducción en las coberturas de la seguridad social y al desmantelamiento de los programas públicos de provisión de medicamentos, lo que generó una dificultad severa y creciente en su acceso”, indica el documento.

Frente a ese aumento durante toda la gestión de Cambiemos, el rol de los laboratorios estatales es central para asegurar el acceso a los medicamentos. “En el sector público hay dos situaciones que conviven en detrimento del acceso al medicamento: en los hospitales y las Unidades Sanitarias no existe disponibilidad de medicamentos ante los requerimientos de los pacientes, y el último programa de abastecimiento público de medicamentos, el REMEDIAR, fue desmantelado severamente en el marco de la Cobertura Universal de Salud (CUS). El Estado nacional se desentiende de esta función y descargó el impacto en las provincias y los municipios, sin las correspondientes transferencias de fondos”, concluyó el Instituto de Estudios en Salud.